みなさん、こんにちは。

今月の大阪お笑い塾の授業は、いつもと異なり第3週と第4週に行われます。

多忙な方も塾生さんも少なくないので「2週連続だと大変かな?」と心配しておりましたが、本日もたくさんの方が参加してくださいました。

ありがたいことです。

さて午前中には、ビギナーコースの講義がございました。

ビギナーコースのレポートはこちらからご覧いただけます▼

まずは授業前に収録されたネットラジオの模様からお伝えしましょう!

新年一発目のネトラジはシアリスがゲスト

本年のネットラジオの一発目のゲストはシアリスのおふたり。

ここ数年で新しい方が続々とお笑い塾に入塾中。

お笑い塾がスタートしたときから参加してくれているシアリスが「今年、塾で親睦を深めたい人」などを語ってくれています。

下記の写真をクリックいただければ、ネトラジのサイトへ飛んでいただけますので、ぜひお聴きくださいませ▼

日常でお笑いのネタを発見するコツ

お笑いのネタ作りといえば、机の前に座り、ひとりうんうん唸っているようなイメージがないですか?

しかし実はネタは、みなさんの日常にたくさん転がっています。

ということで今日は「日常の中でどうすればネタが見つかるか?」についてお話しいたしました。

ネタ探しのプロといえば、さんまさんや鶴瓶さんでしょう。「この前、こんなことがあったんやけど…」と始まるおふたりのエピソードトークは、抱腹絶倒の内容でいつの間にか引き込まれてしまうこともしばしば。

鶴瓶さんはよく「もやっとした出来事」を語られていますが、ドラマティックな出来事よりも意外ともやもやしたようなネガティブな出来事の方が「わかる、わかる」と共感してもらいやすいのです。

日常とかけ離れたネタは絵が浮かびづらいだけでなく、共感要素も薄いのでなかなか聞いてもらえません。

本日は「日々、アンテナを立てて暮らしの中でネタを見つけること」の重要性をお伝えしました。

ヒントとなるのはネガティブ感情。お笑いのネタになりやすいのは、「困らされた」などの被害者体験です。

「なんやねん」と感じる出来事は、お笑い的にいえばおいしいネタに昇華できます。

見つけたネタをブラッシュアップする前に、解像度の高い状態で保管する必要があるんですね。

| 「いつどこで誰が何をどのようにしたのか?」

目の当たりにした当人は「どういう感情になったのか?」 |

までを記録しておくと、ディティールまで表現できるようになります。

ネタをたくさん持っている人ほど、メモに自分がすぐにそのときのことを話せる状態で保存しています。

「店員と客」という組み合わせは鉄板

先週、行われた「まかなん」での授業では、サンドウィッチマンの代表的なネタ「ハンバーガー屋」をみんなで分析しました。

今日はその実践ということで、お店というシチュエーションを自由に決めてもらい

| ①注文する

②注文した商品が客に出される ③お会計をする |

という流れを固定し、自由に作っていただきました。

二人一組に分かれて、まずはネタのアイデアを出し合います。

そして、そのあとネタの発表!

とりわけ印象深かったものをピックアップいたしましょう。

ケンさん(写真左側)と極楽さん(写真右側)のコントは、レンタル屋さんでのやりとり。

レンタルする商品が恥ずかしいため、もじもじ言い出せないケンさんと、デリカシーなくタイトルを連呼する極楽さんのやりとりが笑いを誘います。

「いかにキャラを困らせるか?」は笑いの基本ですので、そこもしっかり押さえていました。

此花六丁目さんと塚田さんのコントは、此花さんがハンバーガーショップで「マヨネーズは絶対に抜いてくれよ」とオーダーするという内容。

しかし店員の塚田さんが、そのオーダーを無視して此花さんがブチ切れるという展開に。

普段はまったく怒りそうにない温和な此花さんの静かな青い炎がリアルで、面白かったです。

今回ネタを作っていただく際に「こだわり」という要素を入れてもらうようお願いしました。

「こだわりの強い〇〇」という設定は、そのまま自然とボケになります。

日常にいる、こだわりの強い人はなかなか面倒ですが、そういった面倒くさい感じがお笑いのネタの中では笑いを発生させるのです。

ネタ見せ

3/1に開催される「お笑い寄席」に向けたネタが発表されました。

此花六丁目さんは、しゃべっている途中に「あの~」を合計5回言ってしまったら、ネタを強制終了しますと、セルフで枷を作る自縄自縛スタイルの漫談。

あえて、たどたどしい語りにしている分、どこまでが意図的な「あの~」なのかわかりません。

ダウンタウン世代の此花さんだけあり、ひとりごっつのマニアックな世界観を少し感じました。

こちらは、しろみずさんの書いてきた漫才の台本に、高橋さんが即興でツッコミを入れるという新たな試みです。

しろみずさんといえば、繰り返しのボケを得意とされており、塾内では「天丼のしろみず」の異名を持ちます。

こちらのネタでも、繰り返されるフレーズがあり、だんだんとそれが癖になりクスクスという笑いが広がっていきました。

しろみずさん、今年も貪欲にさまざまなネタへ挑戦されています!

芥子壺さんは、1/26に西淀川区で行われる演芸イベントで披露するネタを実演してくれました。

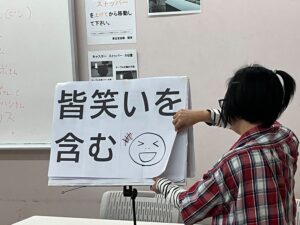

詩吟の師範代を持つ芥子壺さんが、フリップで詩吟を紹介するという内容は独創性が抜群!

詩吟を組み込んだネタは、芥子壺さんの幅をさらに広げてくれそうです。

犬飼さんは、創作に役立ちそうな「物語のつくり方」を端的に紹介!

いつも切れ味鋭いネタを作ってくださる犬飼さんが、さらにネタの質を高めバリエーションを広げようとストイックに学んでいるのが伝わります。

「プロとアマチュアが実はそれほど変わらないところ」を踏まえたうえで「結局、プロは何がどうすごいのか?」を具体的に伝えてくださいました。

犬飼さんの解説を聞いたみなさんは「だからお金をとれるレベルのものを提供できるのか」と、改めてプロフェッショナルの凄みを感じておられました。

最後はシアリスの漫才。前回発表したネタをブラッシュアップしての発表です。

こちらは👆リュックを背負った塚田さんが家出をし、途中で座り込むという場面です。

アイテムを使う際に、リュックにツッコミポイントを入れることでさらにボケを足せそうな感じがいたしました。

今回4分30秒ありましたので、後半をリズミカルに整えて4分以内に収めればさらに見やすくなるでしょう。

昨年の11月から3か月連続でライブが開催され、いつもの感覚で授業があったため「みなさん、少々お疲れかな?」と思いきや、楽しそうにライブや授業に参加してくれていました。

前のめりに参加してくださる方が増えているのが、嬉しいですね。

今年の大阪お笑い塾も、いろいろと楽しい展開がありそうです。

最後まで、読んでいただいて、ありがとうございました!

高田豪(大阪お笑い塾・代表)

コメント