こんにちは。大阪お笑い塾の代表の高田豪です。

先日、キングオブコントの決勝が放送されました。

改めて思ったのが「笑いと恐怖はよく似ている」ということ。

漫才のような掛け合いではなく、世界観を提示するコントはホラーを含んでいるものが多いですね。

さて12月にはM-1グランプリの決勝が行われます。

こちらも今から楽しみですね。

午前中には、ビギナーコースの授業がありました。

授業の様子は、こちらからご覧いただけます▼

ビギナーコースの「なるる」がネトラジのゲスト

お笑い塾のネットラジオが更新されました。

今回のゲストは、ビギナーコースの、なるるさんです。

通い始めて1年になるビギナーコースの感想を明るく語ってくださっています。

こちらからお聴きいただけます▼

サンドウィッチマンのヒーローインタビューに学ぶ

今回の授業では、サンドウィッチマンの代表的な漫才コントであるヒーローインタビューを題材に、会話型コントに必要な要素を学びました。

最近、大阪お笑い塾ではサンドウィッチマンの漫才やコントをよく取り上げさせていただいています。

なぜなら、そこには笑いの基礎的な構造が詰まっているからです。

桂米朝師匠は、四天王のひとりとして上方落語の礎を作り上げるほどの安定した技術をご披露されていましたが、サンドウィッチマンのおふたりも今後、漫才の世界で、そのような存在になっていくかもしれません。

余談ですが、若手芸人でも漫才の基礎を学ぶ際に「中田ダイマル・ラケットの動画を見よう!」と古典ともいえる伝統漫才をインプットする方がいます。

守破離という概念がありますが、やはりなんでも最初は基礎を叩き込むのが大切というわけですね。

サンドウィッチマンのヒーローインタビューのネタは一見シンプルな掛け合いに見えますが、構造を丁寧に分解すると、ネタ作りに必要な技術が数多く仕込まれていることがわかります。

どのような構造になっているかを確認していきましょう。

1. 最初の数秒でシチュエーションを伝える

サンドウィッチマンのネタには、具体的な言葉で絞められています。

お笑いのネタは、本ネタに入ったあと、数秒で「誰がどんなシチュエーションで何をするネタなのか?」を伝えなくてはいけません。映画の世界でセットアップと呼ばれる技術です。

「放送席、放送席、ヒーローインタビューです」

この一行で、舞台は野球の試合後、内容は選手へのインタビューということが一瞬で伝わります(実際のサンドウィッチマンのネタは上記のくだりでも、すでにボケをはさんでいます)。

ネタの世界観が早く伝われば観客はすぐに会話に入っていけます。漫才・コントの基本はここにあります。

何をしているのかが一瞬で伝わるか?

はネタを披露する際、まず最初にクリアすべき関門です。逆に、設定説明に時間がかかるネタほど、お客さんが離脱する確率は高くなります。

2. ボケとツッコミの機能をはっきりさせる

このネタは、質問する側(富澤さん)がボケ、答える側(伊達さん)がツッコミという構造になっています。

本来、インタビューは質問者が仕切るのが常識です。しかしこのネタは、権限を持つ側をボケにすることで強いズレと違和感を生み出しています。

質問がどんどんおかしな方向に流れていく

→ ツッコミは自然に常識の役割を背負う

→ 観客はツッコミの味方になる

この構造は、観客の立場とツッコミの立場を一致させる非常に優れた手法です。

3. ボケは常識と非常識を往復する

今回、最も強調してお伝えしたのが、「ボケはずっと非常識でいてはいけない」ということでした。

ヒーローインタビューでは、富澤さんがボケの間に、時折インタビュアーがする普通の質問が入っています。

こうして常識と非常識がちりばめられることにより、メリハリととリズムが生まれます。

「ボケは、ひたすらむちゃくちゃすればいい」という思い込みを持つ人が時折おられますが、それは偏っていると言わざるをえません。

やはり「まともなところもある」というのは、人間味を感じさせるうえで大切な要素なのでしょう。

お客さん目線では、「安心感がほしい」というのがあるので、突飛すぎる狂気のボケが続くのは負担なのです。

4. ズレの種類が豊富で飽きさせない

このネタは、一見シンプルな反復に見えますが、実際にはボケのパターンが細かく分かれています。

| ボケ | 例 |

|---|---|

| 質問の方向性がズレる | ダイオウイカの話を始める |

| 勝手に決めつける | 球場に来た奥さんがビールの売り子 |

| どうでもいい深掘り | 息子さんの自転車の値段はいくら? |

| メディアの形式にこだわる | カーラジオで聞いてる方に一言 |

| 締めるところで引き延ばす | このまま放送時間を延長します |

5. 会話はドッジボールではなく、キャッチボール

このコントの本質は「会話の噛み合わなさ」ではなく噛み合わせ続ける努力にあります。質問側のボケは、完全に暴走するのではなく、

・質問を続けようとする

・話を進める意思はある

・一応、インタビューはしようとしている

という最低限の常識を維持しています。だからツッコミが追いかけられ、会話が進行し続けます。

ヒーローインタビューのネタから学べること

| 学び | 内容 |

|---|---|

| ①導入の速さ | 世界観説明は一瞬で終わらせる |

| ②役割の明確化 | ボケとツッコミの立場を固定する |

| ③常識の往復 | ボケはたまに普通(常識)に戻る |

| ④ズレの反復 | 数種類のズレの笑いを組み合わせる |

| ⑤会話の継続性 | 暴投ではなくキャッチボールで成立 |

サンドウィッチマンのネタは、言葉の選び方だけでなく、人間関係の設計と信頼のバランスが非常に丁寧です。

ヒーローインタビューのネタを実践!

お笑い塾では、インプットのあと即アウトプットするというのを習慣化しています。

サンドウィッチマンのヒーローインタビューの構造を使ったネタを、各々アレンジして発表していただきました。

塚田さんとケンさんのコンビは、塚田さんがインタビュアーを担当。

質問を振っておいて、ケンさんが真面目に答えると、明後日の方向に顔を向けまるで聞いていないという一幕があり、そこで大きな笑いが発生!

ケンさんはリアクションの名手なので、表情。だけで「えっ、なんで!?」というのを巧みに表しておられました!

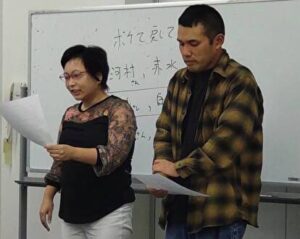

こちらは、畠山さんと鉄道芸人しろみずさんのコンビ。

インタビュアーを務めるのは畠山さん。

ホームランを打った理由を「ドーピングしたからにちがいない」と決めつけるボケの角度が、富澤さんを彷彿とさせます。

スリムなしろみずさんに「今日のヒーローはドーピングざんまいの、しろみず選手でした!」と締めると、外見とのギャップが生まれ、おかしみが出せそうです笑

新しくお笑い塾の仲間に加わってくれた河村さんは、此花六丁目さんとのコンビ。

明るい河村さんと、落ち着きある此花さんとのコントラストがしっかりついていました。

淡々とツッコミを入れる此花さんが味わい深く、おふたりでの他のネタも見てみたいなと思うほど、好相性でした!

ネタ見せ

お笑い塾では、2か月に一度、主催ライブを開催しています。

今回が11月のライブ前、最後のネタ見せとなりました。

どんなネタが披露されたのか見ていきましょう!

初めてピンネタを作ってきたという河村さん。

くよくよ気にしやすい性格だそうで、「そんな私が美容室へ行ったら」という共感しやすい設定の漫談&コントをやってくださいました。

堂々と話される様は、とても初めてのピンネタとは思えません。

明るくポップなキャラなので、たくさん場数を踏んでいただければ、必ずそのポテンシャルを開花されることでしょう🌸

お笑い塾に、新風を巻き込んでくれた河村さんの今後が楽しみです!!

此花六丁目さんは、衣装をばっちり用意して阪神ファンユーチューバーのネタ!

ちょうど阪神タイガースが日本シリーズを戦っている最中ということもあり、いいタイミングです。

伝わりやすいボケと伝わりづらいボケがあるので、思い切って伝わりづらいものはバッサリカットし、伝わるボケを天丼として繰り返す構造にすれば、中盤から後半、大きな笑いを狙えそうな感じがいたしました。

鉄道芸人のしろみずさんは、新ネタを披露。

いつもの鉄道ダジャレからは少し離れて、ご自身の名前にまつわるネタ。

新たなチャレンジですね!

ネタの軸が複数ある感じがいたしました。

軸をひとつに絞ることで、シンプルになり見やすいネタになりそうです。

最後はシアリス。

ボケがたくさんある面白いネタなので、4分以内に収まればというのが前回の課題。

今回は3分50秒ほどで、イメージした時間に収まりました。

お見事です!!

塚田さんがキャラに入るところと、素に戻るところがありますので、そこのスイッチのオン、オフをいかにわかりやすく提示するかで、まだ笑いを足せそうです。

11/8のライブまで、あと2週間!

当日は、どんな盛り上がりを見せるか今から楽しみですね。

今年も残すところ、あと2か月ほどになりました。

風邪が流行るシーズンですので、みなさんも体調にお気をつけくださいね。

それでは、また!!

高田豪(写真・文)

コメント