こんにちは。大阪お笑い塾の代表の高田豪です。

早いもので、もうR-1グランプリの季節ですね。

お笑いの世界は夏から秋、そして冬と賞レースが立て続けに行われます。

コンビネタ、ピンネタと果敢に挑戦される方もおられますので、緊張感みなぎるものの同時にやりがいを覚えるシーズンかもしれません。

年々、大阪お笑い塾からもM-1やR-1に挑戦される方が増えています。

本年の授業も、今回を含め残り4回となりました。

それでは、11月15日に行われた授業レポートに入りましょう。

……とその前に、11月8日、ライブ喫茶亀で行われたお笑い寄席の模様を振り返りましょう。

第32回OSAKAお笑い寄席・回顧

2か月に一度、行っているお笑い塾主催の定期ライブも32回目。

天候にも恵まれ、たくさんのお客様に来ていただきました。

それでは強く、印象に残った方々をピックアップいたしましょう!

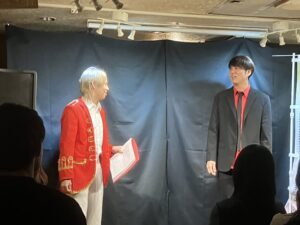

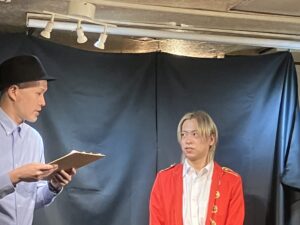

司会を務めるのは、3PEACEのタクマさんとヒュンゼンさん。

ちょうど倍ほど、年齢差があるそうです。

ちなみにヒュンゼンさんの赤い衣装は、タクマさんがプレゼントしたものなのだとか。ヒュンゼンさんは、赤が似合いますね🔥

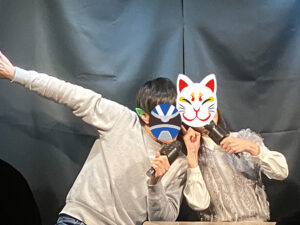

こちらはビギナーコースに在籍しておられる、あかやん、まつじゅんのおふたり。

よ~く見ると向かって左側のあかやんの耳の先端が緑色。実は、宇宙人と浮気している妻にショックを受ける宇宙飛行士という、かなりぶっ飛んだトリオコント。

難易度高めの設定ですが、しっかりと意図が伝わり、客席にうねりを起こしていました!

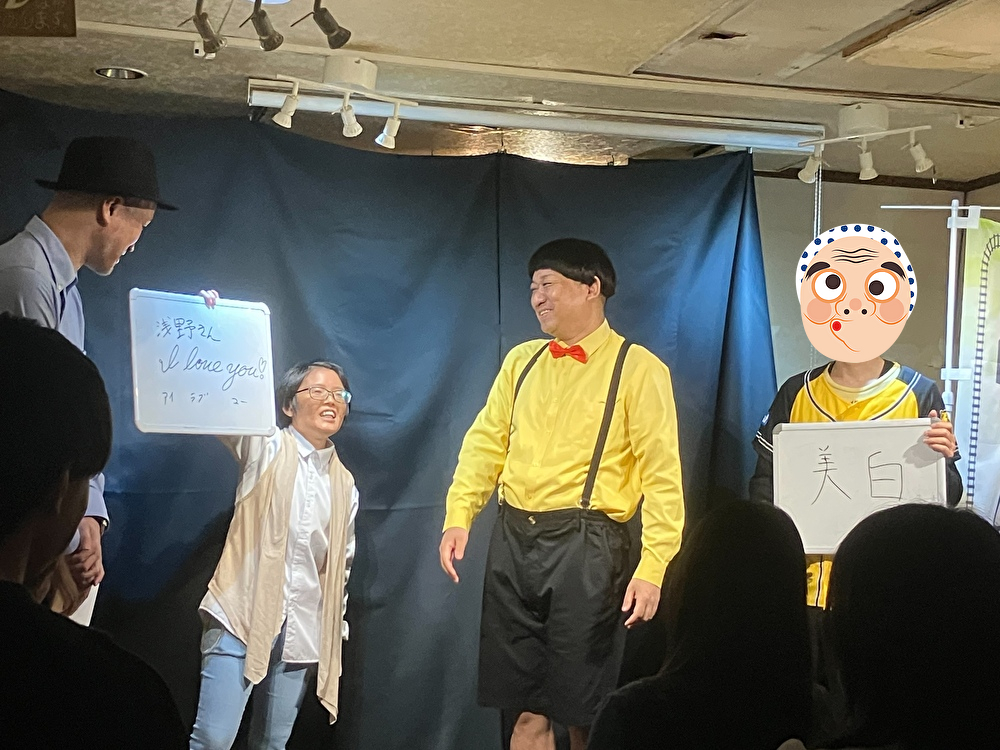

コーナーは、「3PEACEの芸人さんの心を、いかにお笑い塾の人たちがワンフレーズで打ち抜けるか?」という内容。

最年少出場者のヒュンゼンさんをキュンとさせたり、

レオンさんを、芥子壺さんの愛ある詩吟で照れ照れにさせたり、

タクマさんを感涙させようと、栗尾真理さん、しろみずさんが必死のチャレンジをするなど、

たっぷりと盛り上がりました!

後半ブロックで、バカ受けしていたのは、たかたかやま。

これまでの漫才でベストといっても過言ではない出来でした。

会場が揺れるような、爆笑が起こるさまは圧巻です!

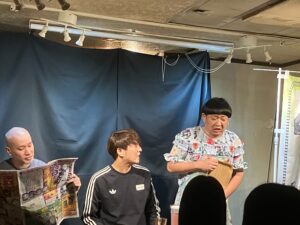

最後をびしっと締めてくれたのは、もちろんサンズ。

レオンさんは、よく女性役をするのですが、今回はタクマさんのおかん役。

何気にスポーツ新聞を読んでいる涼しい頭の幸太郎さんも、おやじ感が出ていますね笑

次回の第33回お笑い寄席は、来年1/10の土曜日に開催。

来年もお笑い寄席は、奇数月の第一か第二土曜日に開催いたします。

引き続きよろしくお願いいたします!!

京都の「裏読み文化」は、お笑いのズレ構造に応用できる

さて、ここからが11月15日の授業レポートです。

お笑いの会話には、表と裏のコミュニケーションがあります。

普通に会話をしてしまうと、ただのやり取りで終わってしまい、笑いにはつながりません。

笑いが生まれるのは、会話がスムーズにいかない瞬間なのです。

-

ちょっとした誤解

-

無理やりな解釈

-

意味のねじれ

-

会話のひっかかり

こうした「小さなズレ」が笑いのタネになります。

とくに、相手の言葉を「独自の捉え方」をする方法は、お笑いで頻繁に使われる技法です。

笑いとは、つまり角度の異なる解釈と、そこへのツッコミで起こるのもの。

相手の気持ちを勝手に曲げて理解することで、観客はそのズレの落差に「この人、なに言うてんの!?」意表をつかれ笑います。

京都の「表と裏」を使い分ける文化

今年の春、「ぶぶ漬けどうどす」という映画が公開されましたが、ご覧になった方はおられるでしょうか。

京都で、

「ぶぶ漬けでもどうどす?(お茶漬けでもいかがですか?)」

と言われたら、「そろそろ帰ってください」の意味とされています。

実際に、お茶漬けを出して帰宅をうながすかは不明ではあるものの、そういった遠回しのメッセージを送るのが京都では、よくあるのです。

これは、京都が長く都として発展し、さまざまな階層がひしめき合って暮らしてきたことから生まれた文化です。

直接的に言うと角が立つので、あえて「やわらかく遠回しに伝える方法」が洗練されていきました。

京都の複雑な会話形式は、ズレを生むお笑いの構造と非常に相性がいいです。

相手が言っていない裏の意味を勝手に読み取り、会話をねじ曲げていく感覚は、まさに京都的な裏読みの延長にあります。

実践コント:Aはストレート、Bはひねくれ解釈

今回のワークでは、次のような設定でコントを作っていただきました。

A:素直にほめる

B:その言葉を、必ずひねくれた解釈で受け取る

これだけで会話にズレを起こせます。

●具体例

A「今日の髪型めっちゃ似合ってるで」

B「つまり前の髪型はダサかったって言いたいん?」

A「あのプレゼンめっちゃよかったな」

B「つまり、今まで全部ひどかったってことね?」

A「もう、そんなこと言ってないやん!」

ひねくれ解釈を挟むことで、Aの意図とBの受け取りが毎回ずれます。この「会話のねじれ」が笑いをつくります。

オチの構造

最後は、次のような流れで締めます。

A「なんで素直に受け取ってくれへんの。なんで毎回そうなん?」

B「なるほど。つまり、私がひねくれて性格がねじ曲がってると言いたいん?」

A「うん、それは確かにそう感じてる」

B「今のは否定してほしかった……」

Bのひねくれによる加害が、最後は自分にはね返ってきてしまう構造です。

ポイントは、ひねくれたBが最後に悲しみという人間味を見せるところにあるのです。

実践ワーク

それでは、実践ワークでとりわけ面白かった人たちをご紹介いたしましょう。

場数も増え最近、めきめきお笑いの腕を上げている写真左側のケンさん、そしてどんどん持ち味を発揮し始めている塚田さんのコンビ。

少しアレンジを加えて、ケンさんの言った言葉を、なぜかスーパーポジティブに解釈してしまう塚田さんという構図。

ケンさんが「なんか、ずっと妙な解釈されてるぞ…」と戸惑う様子がリアルでした!

鉄道芸人しろみずさんと、なすぴーは熟年夫婦という設定。

九州男児のしろみずさんと、愛知県出身のなすぴーが、食べ物のやりとりでボタンのかけちがいが発生。

そこから、いざこざに発展する様がユーモラスでした!

ネタ見せ

お笑い塾では授業の最後に、毎回ネタ見せを行っています。

1月のライブ用のネタを披露した、極楽さん。

彼女をほしがっていたら、ひょんなことから事故物件に住むことになり、そこへ女性の幽霊が出てきて猛アプローチするというパンチの強いネタでした。

極楽さんいわく「今回は、思い切って振り切ったタイプのネタをやってみましたので、次回は、パターンBのオーソドックスバージョンに挑戦します」とのこと。

次のパターンも気になりますね!

なすぴーは、フリップネタで日頃感じている、標識やマークの違和感に対してツッコミを入れるネタです。

ある方が「自分も同じ違和感があったので、それをネタにしてもらえてすっきりした!」とおっしゃっていましたので、共感要素があったようです。

ボケが増えるほど、お客さんも楽しめます。

ですので、いかに「フリの説明のところを短くして、ボケやオチにまで早くいけるか?」を意識すると、さらによくなります。

「今日できあがったばかりの、ホヤホヤのネタをやります!」と言って披露してくれた芥子壺さん。

理系女子ということで、慣性や運動の法則などを巧みに入れたネタです。

物理や科学の法則に寄せすぎると、そういった分野が苦手な人が離脱しかねないため、多くの人が興味を持てるような作りにするためのアイデアが、数人から出ました。

このように、客観的な意見をもらいながら、ネタを仕上げていくのがネタ見せのいいところですね!

最後はシアリス。

ここのところ、塚田さんにフィットした新しいボケを見つけたという畠山さん。

シアリスの台本は、畠山さんが書いていますので、すぐに反映されました。

ボケは「この人がやると、断然面白い!」というものがあります。畠山さんは、今それを探しているのかもしれません。

すでに5年以上のキャリアを持つシアリスですが、まだまだここから進化していきそうですね。

今回、実は海外の見学者の方がいらっしゃったのですが、「初めて生の漫才を見たのですが、とてもわかりやすく面白かった!」とおっしゃっていました。

こういうご意見、とても嬉しいですね!

さて次回のお笑い塾の講義は2週間後、残すところ年内あと3回となりました。

それでは、また授業レポートでお会いいたしましょう!

最後まで読んでいただいて、ありがとうございました!!

高田豪(大阪お笑い塾・代表)

コメント